内側から見た中華人民共和国史の凄まじさ ~ユン・チアン『ワイルド・スワン』~

nm

新しくはないけど、昨年読んだなかでもっとも衝撃的だった本。

日本による満州国統治時代から毛沢東の死去までの女三代記、という形式のノンフィクション小説。

中国という国の見方が180度とまではいかなくても120度くらいは変わってしまった。

中国の現代史についての本は何度か読んだことがあったけれど、そこで読んだことはものごとの表層にすぎなかったんだと思い知らされた。

ジム・ロジャーズの『中国の時代』のように全面的に中国(の経済)を礼賛している人はこの本を読んだのだろうか?と思ってしまうほど。

ここに語られているのはたしかに過去の話だ。

でも、ほんの最近の話なのだ。

著者のユン・チアンの祖母、母、そして彼女本人のたどった人生は壮絶の一言に尽きる。

ただ、彼女たちだけ特別苦労したのではない。

あの時代を生きた中国人全員の人生が壮絶だったのだ。

たとえば、こんな場面がある。

50年代当時すでに迷走していたソ連の重工業社会主義と同じ轍を踏まないよう、毛沢東が志向したのは農村からの革命であった。

毛沢東が自らの政策決定力を自画自賛するため、また国力を外に向けて誇示するため、そこで起こったのは偏執狂的で、かつ「公認の」収穫高偽装だった。

役人が気に入るような誇大な増産目標を言わないと、言うまで殴られた。宜賓でも、生産隊のリーダーが後ろ手に縛られて村の広場につるされた。

「一畝で、いくら小麦がとれるか?」

「四百斤です」(約二百キロ。現実的な数字。)

リーダーの身体に棍棒が飛ぶ。

「一畝で、いくら小麦がとれるか?」

「八百斤です」

八百斤などとても無理なのだが、それでもまだ足りない。かわいそうに、この男は「一万斤とれます」と言うまでつるされて殴られつづけるのだ。達成不可能な約束を頑として拒み、つるされたまま死ぬ者もいた。役人が満足する数字にたどりつく前に命がつきる者もいた。

念のため、この場面は物語のハイライトでもなんでもなく、これに似た信じられないような場面が連続して一つの物語を形成している。

いまでこそ比較的まともに見える中国の過去は大部分、まさしく混乱と暴力こそが常態だったのだ。

しかし、もっとも衝撃的なことは、全世界にあれだけ多くの中国人が存在していながら『ワイルド・スワン』のような本がほかにないということだ。

『ワイルド・スワン』は中国国内ではいまだに発禁だし、国内で毛沢東について否定的な言説を述べることはいまでも命にかかわるほど危険なのだろう。

私の通っていた中国語教室で、この本を読んだことがあるという生徒はほかに一人もいなかった。

かろうじて、中国人の先生は読んだと言っていた。

でも本についてはあたりさわりのない感想を述べただけだった。

外から見える中国がいかに現実を歪曲しているかということは、若き日の著者のこの叫びに凝縮されているように思える。

不平不満がひとことも出ないときこそ抑圧がいちばんひどいのだということが、どうしてこの外国人にはわからないのだろう?

犠牲者が笑顔を作っているときこそまさに抑圧が頂点に達しているのだということが、どうしてわからないのか。

中国を知るために、避けて通ってはいけない本。

RE; まるでドタバタコメディのエンディングのような、世界のワンシーンは自分に関係が無い限りにおいては素敵だ。

ぐっドバイ

なかなかいいね。

ヨウもいい感じにおやじだしAERA編集部に転職してみる?

過去エントリー:日本を代表するおやじギャグ

日本による満州国統治時代から毛沢東の死去までの女三代記、という形式のノンフィクション小説。

中国という国の見方が180度とまではいかなくても120度くらいは変わってしまった。

中国の現代史についての本は何度か読んだことがあったけれど、そこで読んだことはものごとの表層にすぎなかったんだと思い知らされた。

ジム・ロジャーズの『中国の時代』のように全面的に中国(の経済)を礼賛している人はこの本を読んだのだろうか?と思ってしまうほど。

ここに語られているのはたしかに過去の話だ。

でも、ほんの最近の話なのだ。

著者のユン・チアンの祖母、母、そして彼女本人のたどった人生は壮絶の一言に尽きる。

ただ、彼女たちだけ特別苦労したのではない。

あの時代を生きた中国人全員の人生が壮絶だったのだ。

たとえば、こんな場面がある。

50年代当時すでに迷走していたソ連の重工業社会主義と同じ轍を踏まないよう、毛沢東が志向したのは農村からの革命であった。

毛沢東が自らの政策決定力を自画自賛するため、また国力を外に向けて誇示するため、そこで起こったのは偏執狂的で、かつ「公認の」収穫高偽装だった。

役人が気に入るような誇大な増産目標を言わないと、言うまで殴られた。宜賓でも、生産隊のリーダーが後ろ手に縛られて村の広場につるされた。

「一畝で、いくら小麦がとれるか?」

「四百斤です」(約二百キロ。現実的な数字。)

リーダーの身体に棍棒が飛ぶ。

「一畝で、いくら小麦がとれるか?」

「八百斤です」

八百斤などとても無理なのだが、それでもまだ足りない。かわいそうに、この男は「一万斤とれます」と言うまでつるされて殴られつづけるのだ。達成不可能な約束を頑として拒み、つるされたまま死ぬ者もいた。役人が満足する数字にたどりつく前に命がつきる者もいた。

念のため、この場面は物語のハイライトでもなんでもなく、これに似た信じられないような場面が連続して一つの物語を形成している。

いまでこそ比較的まともに見える中国の過去は大部分、まさしく混乱と暴力こそが常態だったのだ。

しかし、もっとも衝撃的なことは、全世界にあれだけ多くの中国人が存在していながら『ワイルド・スワン』のような本がほかにないということだ。

『ワイルド・スワン』は中国国内ではいまだに発禁だし、国内で毛沢東について否定的な言説を述べることはいまでも命にかかわるほど危険なのだろう。

私の通っていた中国語教室で、この本を読んだことがあるという生徒はほかに一人もいなかった。

かろうじて、中国人の先生は読んだと言っていた。

でも本についてはあたりさわりのない感想を述べただけだった。

外から見える中国がいかに現実を歪曲しているかということは、若き日の著者のこの叫びに凝縮されているように思える。

不平不満がひとことも出ないときこそ抑圧がいちばんひどいのだということが、どうしてこの外国人にはわからないのだろう?

犠牲者が笑顔を作っているときこそまさに抑圧が頂点に達しているのだということが、どうしてわからないのか。

中国を知るために、避けて通ってはいけない本。

RE; まるでドタバタコメディのエンディングのような、世界のワンシーンは自分に関係が無い限りにおいては素敵だ。

ぐっドバイ

なかなかいいね。

ヨウもいい感じにおやじだしAERA編集部に転職してみる?

過去エントリー:日本を代表するおやじギャグ

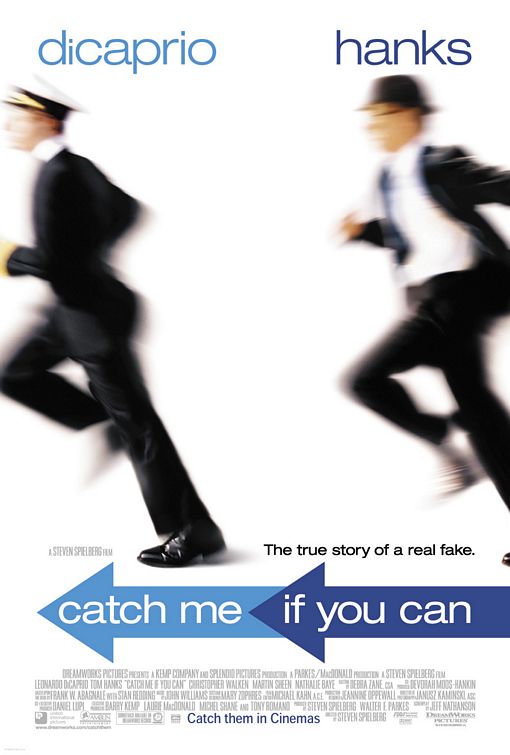

まるでドタバタコメディのエンディングのような、世界のワンシーンは自分に関係が無い限りにおいては素敵だ。

yo saki

主人公は元印刷職人。

主人公は元印刷職人。ほんの些細な失敗から会社を首になり、

もうどうにでもなれと、泥酔していたところを、

なんだか凄まじい色気のお姉さんに捕まってしまう。

犯罪的な計画に巻き込まれ、

一癖もふた癖もある7人の

ステキなメンバーと小さな犯罪を繰り返す。

そんな生活にも慣れてきたある日、

彼は思いつく。

大胆にして、思わず笑ってしまうような

世紀の偽札大作戦を。

こいつを実行に移したら、

俺たちは億万長者だ、

という風な感じで実行された計画は

ギリギリの綱渡りの中、見事成功したかに見えた。

しかし、車の中ではしゃぐ主人公たちの

ほんの小さな失敗から、全てが暴露されてしまう。

まったくの無駄になった偽札を

車の窓から、撒きながら、主人公たちは逃亡する。

ライバル役の警部補がスローモーションで追いかけてくる。

そんなシーンを想像してしまうようなニュース。

高級車乗り捨て…『夜逃げ』 金融危機のドバイ 空港で3000台発見

実際のところは結構たいへんなことなんだろうが、

「高級車」「ドバイ」というワードのおかげで、

なんだか悲壮感の無いニュースになっている。

AERAなら「ぐっドバイ」とか言っちゃうんだろうな。

・・・ところでアエラの最新号の表紙のオダギリジョーは

なんかのコスプレなのか? ライダーの怪人とか。

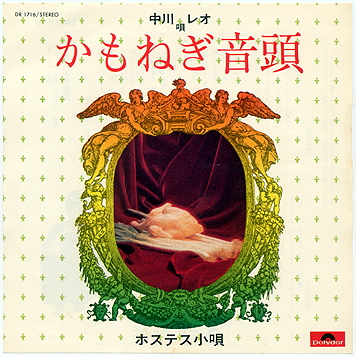

カモネギの最終進化形

yo saki

「かもねぎ」

鴨(かも)が葱(ねぎ)をしょって来るの略

鴨鍋の材料がそろうことから

願ってもないこと、大変好都合であることにいう。鴨葱。

[ 大辞林 提供:三省堂 ]

昔から言われていたことだが、2009年の鴨は一味違うらしい。

どうやらやって来た後に、葱を自分で調達するのだ。

また足りなければスパイスやその他の食材まで現地で取り寄せる徹底ぶり、

ITの発達と時代のニーズを受け、鴨もまた成長するのだ。

・・・で、なにが言いたいのかというと要はこのニュースだ。

ATMの設置、テスト店舗を150店に拡大

2007年11月から東京都、神奈川県内のパチンコパーラー

10店舗で行われていたホール向け銀行ATM(現金自動預け払い機)の

フィールドテストの範囲が、今後拡大される見通しにあることがわかった。

すごいよ、本当にすごいよ!パチンコ業界!

このがむしゃらな姿勢はなにか敬虔なものを感じるよ。

こういう無茶な対策に乗り出すってことは

やっぱりパチンコをする人が減ってるんだろうか。

そうなると、マーケティング的には

市場拡大より、現在のファンの囲い込みのほうが

楽に思えるからつい、値引きだとか、無茶な施策を

行いたくなるんだけど、それって将来のニーズを

先食いするだけになるだけだと思うんだけど・・・。

エンターテインメント業界の最優良顧客って、

「マニア」じゃなくて「インフルエンサー」だと思うんだけど、

その辺どう考えてこういう施策を企画したんだろう?

21:29

ちょっと気になること

,

ヨウ記事

,

広告について

デル杭は撃たれる

yo saki

CNN MONEYの記事より。

Putin-Dell slapdown at Davos

という記事が面白かったので紹介。

DAVOS, Switzerland (Fortune)

フォーチューン紙 スイス、ダボスにて

Ever since Vladimir Putin rose to power in 2000,

his political opponents and entire countries have learned to their cost

that he has a tough, demeaning streak.

Wednesday it was Michael Dell's turn.

【意訳】

2000年以降プーチン政権が力をつけ始めてから、

彼の政敵や敵対国はプーチンの力を思い知らされ続け、

あまつさえ品位を貶められるほどの目にあい続けてきた。

4日水曜日、それを思い知るのはマイケル・デルの番だった。

At the official opening ceremony of the World Economic Forum in Davos,

Putin, now Russian Prime Minister, delivered a 40-minute speech touching on

everything from why the dollar should not be the sole reserve currency to

how the world needed to enter into a smart energy partnership with Russia.

Then it was time for questions. First up: Dell.

He praised Russia's technical and scientific prowess, and then asked:

"How can we help" you to expand IT in Russia.

【意訳】

ダボス世界経済フォーラム開会式で、プーチン現ロシア首相は、

なぜ唯一の準備通貨をドルにすべきではないかについて、あらゆる分野に言及し、

ロシアと世界のスマートなエネルギー協力の必要性を40分にもわたって語った。

その後真っ先に質疑応答に立ったのが、デル創設者兼CEOマイケル・デル氏だった。

ロシアの技術、科学についてひとしきり褒めちぎったあと彼はこういった。

「ロシアのIT推進のために私たちはどんな援助をいたしましょう?」

Big mistake.

Russia has been allergic to offers of aid from the West ever since hundreds of overpaid consultants arrived in Moscow after the collapse of Communism, in 1991, and proceeded to hand out an array of advice that proved, at times, useless or dangerous.

【意訳】

ああ、やってしまった。

ロシアは1991年の共産主義の崩壊後、モスクワに大挙して押しかけた

数百人ものコンサルタントによる提案を聞いたが、結果ひどい目にあったため

西側の提案にアレルギーを持っているのでした・・・(マイケル・デルの運命やいかに)。

Putin's withering reply to Dell:

"We don't need help. We are not invalids. We don't have limited mental capacity."

The slapdown took many of the people in the audience by surprise.

Putin then went on to outline some of the steps the Russian government has taken to wire up the country, including remote villages in Siberia. And, in a final dig at Dell, he talked about how Russian scientists were rightly respected not for their hardware, but for their software. The implication: Any old fool can build a PC outfit.

【意訳】

すると、プーチン首相はこう言って、マイケル・デルを斬り捨てた。

「援助など不要だ!我々は弱ってなどいないし、知的能力が限られているわけでもない。」

バッサリと言い切ってすてたのだ。会場の人たちは固唾を呑んで見守っていた。

その上でプーチンはダメ押しをする。シベリアの遠隔地まで全国にネットワーク網を整備する

ロシア政府の施策の一部を紹介し、ロシアの科学者はハードウェアではなくソフトウェアで

尊敬を集めてきた、とデルに対する皮肉を締めくくった。

要は、どんな老いぼれでも、どんな阿呆でもPC組み立てぐらいできるだろう、ということだ。

自分がこんな目にあったら泣いてしまいそうです。

がんばれマイケル・デル。

17:23

ちょっと気になること

,

ヨウ記事

,

語学

経済的満足度は相対的なものである ~中谷巌『資本主義はなぜ自壊したのか』~

nm

ひさしぶりに紹介したい本があった。

中谷巌『資本主義はなぜ自壊したのか』(集英社インターナショナル)

「構造改革の急先鋒であった著者が記す『懺悔の書』」という帯がついている。

かなり、おもしろかった。

まず、中谷巌という人が私の考えにこれほど影響力をもっていたということに正直驚いている。

彼はハーバード大の経営学Ph.Dの保持者で、小泉内閣のとき竹中平蔵氏といっしょに構造改革の最前線を走り、ソニーの取締役だったこともある。

彼のような人が自分の過去をすべて否定するようなタイトルの本を出して、自分の考えが変化したと大々的に発表しているのだ。

文中で彼は、世の中には決して市場で売買してはいけないものが3つあって、それは貨幣と土地と労働力であるという。

以下は貨幣についてのくだりだ。

貨幣とは単なる記号、シンボルであり、取引における道具(ツール)にすぎないのに、その貨幣があたかも商品のごとく市場で売り買いできるとするのは、まさに虚妄に他ならない。

こんなことほんとに思ってるんだろうか?といちいち穿った見方をしてしまうが、彼の「転向」の真偽はともかく、彼が論拠を示すために引用するエピソードのひとつひとつが興味深かった。

ブータンやキューバは資本主義じゃないのになぜあんなに幸福感にあふれているのかとか、資本主義の構造的な問題をうまく表現しているマルクスのことばとか、一般的に賞賛されているアメリカの価値観がじつは諸問題の根源になっている点とか、一般的に軽んじられている日本人の特性がじつは日本経済の強みになっていた点とか、よく勉強しよく行動してきた人の話はさすがにおもしろいなぁという感じ。

格差問題や貧困層の話に及んでくると、じゃあ人の幸せって何なんだろう?という疑問が頭をもたげてくる。

ブータン人やキューバ人や北欧の人々の大多数がほんとうに幸福なのだとしたら?

いろいろ考えたけれど、つきつめていえば、自分は隣の人よりも豊かかどうかが経済的幸福の尺度になっているのだと思う。

自分の年収が300万円でも隣の人が年収100万円でもっと苦労していたらなんとなく安心してしまうし、自分の年収が1000万円でも隣の人の年収が1億円だったら内心おだやかではないだろう。

このことに気づけば、自分という軸をぶらさずに身の丈に合った生き方をするのが大事なんだなぁとあらためて思う。

(どういうわけか気がつけば無駄遣いをしているけれど。)

振り返ってみればサブプライムローンの問題も、身の丈に合わないレバレッジ投資が「資金の有効活用」であると正当化されるアメリカの価値観を体現しているといえる。

国民の貧困と国家財政の赤字を解決するために中谷氏はひとつの提案をしている。

まず、消費税を20%にし、国民全員にあまねく40万円の還付金を支払うというもの。

そうすれば、年収200万円の人には消費税が100%還付されることになる。

しかしこれもよく考えてみれば年収200万円の暮らしは相当厳しく、ほとんどその日暮らしだ。

いくらあとで返ってくるからといって、そんな人から日々消費税20%を巻き上げたらどうなるだろう?

ついでに私の(あわよくば他人にも強要したい)価値観というのは、

・コンパクトシティの推進(効率化)

・自家用車をもつな(自動車税増税)

・国民全体の休日を増やす

・貯蓄ゼロの撲滅(身の丈を知る)

・生活保護ではなく生活保護施設に入れる

・安定した生活が得られやすくする(生活リスクの低減化)

・共働きが子育てしやすく

・年金の税源化

・相続税の重税化

だいたい以上に挙げた点で、こうして眺めてみると、私は大きな政府を志向しているようだ。

そうだったのか、私。

中谷巌『資本主義はなぜ自壊したのか』(集英社インターナショナル)

「構造改革の急先鋒であった著者が記す『懺悔の書』」という帯がついている。

かなり、おもしろかった。

まず、中谷巌という人が私の考えにこれほど影響力をもっていたということに正直驚いている。

彼はハーバード大の経営学Ph.Dの保持者で、小泉内閣のとき竹中平蔵氏といっしょに構造改革の最前線を走り、ソニーの取締役だったこともある。

彼のような人が自分の過去をすべて否定するようなタイトルの本を出して、自分の考えが変化したと大々的に発表しているのだ。

文中で彼は、世の中には決して市場で売買してはいけないものが3つあって、それは貨幣と土地と労働力であるという。

以下は貨幣についてのくだりだ。

貨幣とは単なる記号、シンボルであり、取引における道具(ツール)にすぎないのに、その貨幣があたかも商品のごとく市場で売り買いできるとするのは、まさに虚妄に他ならない。

こんなことほんとに思ってるんだろうか?といちいち穿った見方をしてしまうが、彼の「転向」の真偽はともかく、彼が論拠を示すために引用するエピソードのひとつひとつが興味深かった。

ブータンやキューバは資本主義じゃないのになぜあんなに幸福感にあふれているのかとか、資本主義の構造的な問題をうまく表現しているマルクスのことばとか、一般的に賞賛されているアメリカの価値観がじつは諸問題の根源になっている点とか、一般的に軽んじられている日本人の特性がじつは日本経済の強みになっていた点とか、よく勉強しよく行動してきた人の話はさすがにおもしろいなぁという感じ。

格差問題や貧困層の話に及んでくると、じゃあ人の幸せって何なんだろう?という疑問が頭をもたげてくる。

ブータン人やキューバ人や北欧の人々の大多数がほんとうに幸福なのだとしたら?

いろいろ考えたけれど、つきつめていえば、自分は隣の人よりも豊かかどうかが経済的幸福の尺度になっているのだと思う。

自分の年収が300万円でも隣の人が年収100万円でもっと苦労していたらなんとなく安心してしまうし、自分の年収が1000万円でも隣の人の年収が1億円だったら内心おだやかではないだろう。

このことに気づけば、自分という軸をぶらさずに身の丈に合った生き方をするのが大事なんだなぁとあらためて思う。

(どういうわけか気がつけば無駄遣いをしているけれど。)

振り返ってみればサブプライムローンの問題も、身の丈に合わないレバレッジ投資が「資金の有効活用」であると正当化されるアメリカの価値観を体現しているといえる。

国民の貧困と国家財政の赤字を解決するために中谷氏はひとつの提案をしている。

まず、消費税を20%にし、国民全員にあまねく40万円の還付金を支払うというもの。

そうすれば、年収200万円の人には消費税が100%還付されることになる。

しかしこれもよく考えてみれば年収200万円の暮らしは相当厳しく、ほとんどその日暮らしだ。

いくらあとで返ってくるからといって、そんな人から日々消費税20%を巻き上げたらどうなるだろう?

ついでに私の(あわよくば他人にも強要したい)価値観というのは、

・コンパクトシティの推進(効率化)

・自家用車をもつな(自動車税増税)

・国民全体の休日を増やす

・貯蓄ゼロの撲滅(身の丈を知る)

・生活保護ではなく生活保護施設に入れる

・安定した生活が得られやすくする(生活リスクの低減化)

・共働きが子育てしやすく

・年金の税源化

・相続税の重税化

だいたい以上に挙げた点で、こうして眺めてみると、私は大きな政府を志向しているようだ。

そうだったのか、私。

誰にでも職場の不満はある~「Google社員が辞める理由」~

nm

ナオコです。

全世界の天才理系学生が大挙して応募するといわれるグーグルの採用試験。

ものすごい倍率を飛び越えて入社しても、失意のうちに辞める人が多いらしい。

「Google社員が辞める理由」

こんな「優良企業」の元社員にシンパシーを感じるとは思いませんでしたが・・・。

よく話題にのぼるストックオプションもここ数年に入社した人にとってはありがたくもなんともないだろうなぁ。

しかし創業者へのロイヤリティを失わなかったのはすごい。

I did however meet with Larry and Sergey during a product review meeting, and have only good things to say about these 2 guys.

Regarding compensation, I did have to negotiate quite a bit to get on par with what I earned before.

For options however, I didn’t get much (something like 180 options and 330 gsu).

全世界の天才理系学生が大挙して応募するといわれるグーグルの採用試験。

ものすごい倍率を飛び越えて入社しても、失意のうちに辞める人が多いらしい。

「Google社員が辞める理由」

こんな「優良企業」の元社員にシンパシーを感じるとは思いませんでしたが・・・。

よく話題にのぼるストックオプションもここ数年に入社した人にとってはありがたくもなんともないだろうなぁ。

しかし創業者へのロイヤリティを失わなかったのはすごい。

I did however meet with Larry and Sergey during a product review meeting, and have only good things to say about these 2 guys.

Regarding compensation, I did have to negotiate quite a bit to get on par with what I earned before.

For options however, I didn’t get much (something like 180 options and 330 gsu).

しかしながら私はラリー、セルゲイとプロダクトレヴューミーティングに同席したが、彼らについては褒めることしかない。

給与面では、私は以前稼いでいた分に相当の上乗せをする交渉をしなければならなかった。

オプションについては、そんなにもらわなかった(180オプションとGSU330株くらいのものだ)。

あと、私とちがうのはこの人たちには再就職先があるということかな!

グーグルに勤務していたことによって信用が高まり、楽に転職できたという話もところどころ出てきます。

Most of the adwords support people I talked to complained a lot about their situation.

Not only were they generally overqualified for the jobs (given what the work actually was, but Google has always prided itself on having people with extra education) but they could fairly easily have gotten higher-paying jobs elsewhere.

私が話したアドワーズサポートのほとんどの人々は、みずからの境遇にかなりの不満を持っていた。

全般的に彼らは与えられた仕事のわりに学歴や資格がありすぎるだけでなく(実際の仕事内容が何であれグーグルは学のある人々を抱えていることをいつも自慢にしていた)、かなり簡単により高給なほかの仕事を見つけることができた。

まあ、一言でまとめればどんな職場にも辞める理由は山ほどあるということです。

数字の主観

nm

ナオコです。

あれよあれよという間に年が明けてしまいました。

だからといってネタがあるわけではないんですが。

今回は数字の主観性についての覚え書き。

①イギリスのスーパーでよく目にした"BUY 1 GET 1 FREE"というのは、

翻訳すると「2つ単位でしか売りません」だということ。

②20代後半というのは26歳からではなく25歳からだということ。

あれよあれよという間に年が明けてしまいました。

だからといってネタがあるわけではないんですが。

今回は数字の主観性についての覚え書き。

①イギリスのスーパーでよく目にした"BUY 1 GET 1 FREE"というのは、

翻訳すると「2つ単位でしか売りません」だということ。

②20代後半というのは26歳からではなく25歳からだということ。

15:44

ちょっと気になること

,

ナオ記事

登録:

投稿

(

Atom

)